“1976年9月10日凌晨三点,北京还在细雨里沉着。”守在灵堂门口的卫士老孙回忆信康配资,“小李讷站在我面前,声音哑得几乎听不见:‘能让我再看一眼爸爸的书吗?’” 这一句轻声请求,为父女故事揭开了新的帷幕。

二十个小时前,伟人辞世。全国降半旗,却没有多少人想到,此刻的李讷除了悲痛,还多了一个疑惑——父亲留下了什么给自己?在整理遗物时,她翻出了一只浅褐色硬纸盒。盒子不大,被毛主席亲手写下“珍藏”二字。盒盖一掀,一枚早被岁月磨平棱角的圆形书签安静躺着:正面寿桃两枚,背面“送给亲爱的小爸爸——李讷”工整秀气。毛主席在任何私人空间都极度节俭,却把这块并不昂贵的小物件,用毛边纸包了三层。那一瞬间,李讷终于读懂了父亲不曾说出口的柔情。

很多人以为主席对子女严到近乎苛刻。确实,在陕北转战时,七岁的李讷要跟着大队拔营;到了华北,孩子得和战士一样挑水、排队打黑豆饭。可同样是在那条尘土飞扬的行军路上,当日军侦察机呼啸俯冲,警卫全趴下时,毛主席第一反应却是把李讷按进自己怀里,高声提醒:“耳朵贴地,听!炮声远了再走。”这种又硬又软的爱,后来被李讷叫作“钢铁加丝棉”。

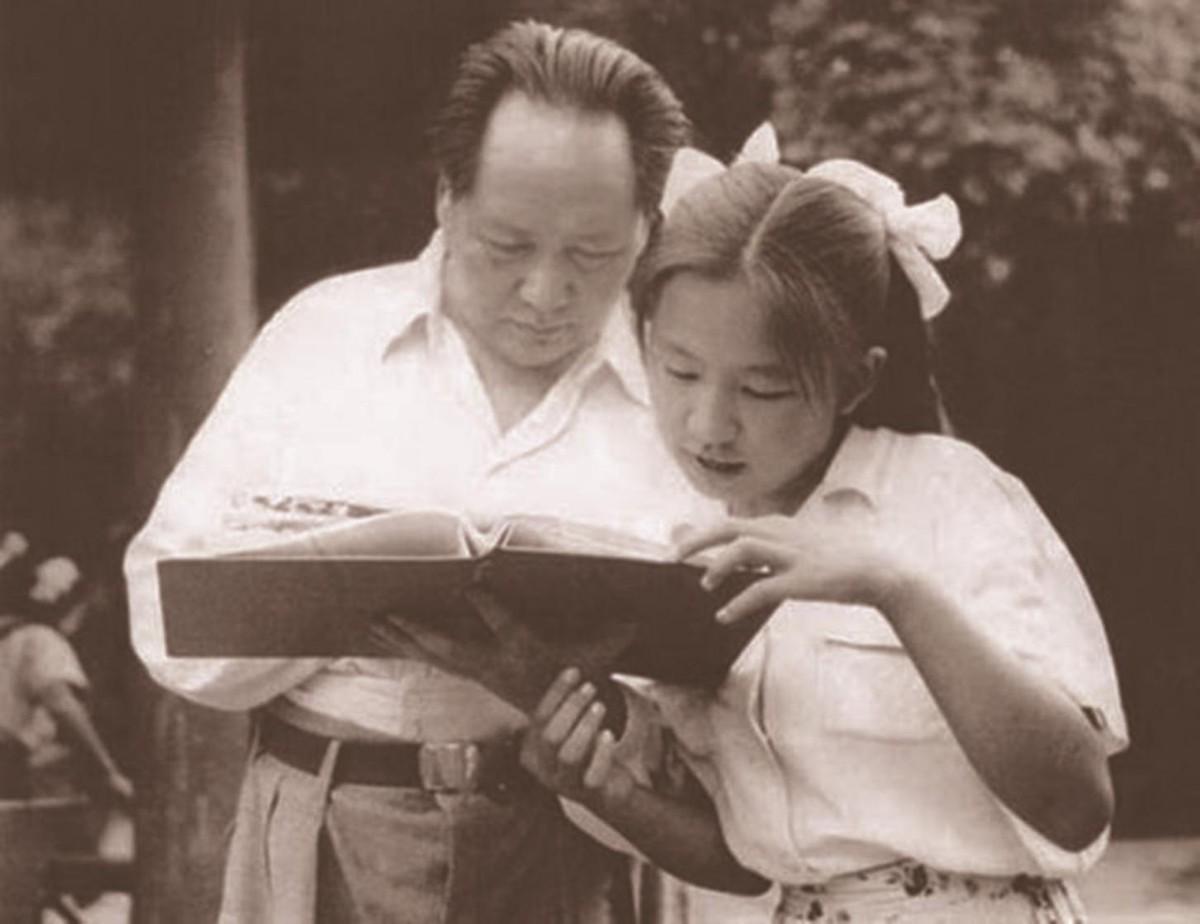

1949年进北平,中南海成了新家。主席工作越发繁忙信康配资,却尽量把睡前半小时留给女儿。灯下,他念《古文观止》,李讷则负责写生僻字。写错了,父亲不动声色地划一道红线,再交下一页。时任机要秘书田家英说过一句玩笑:“主席改女儿作业,比批中央文件还认真。”这种习惯一直延续到十五岁那年送书签之前。

1954年冬,北京下大雪。李讷在校舍里用剩余绣花线绞了整整三周,才把两个寿桃勾勒清楚。当时她并不知道,父亲已有白内障,识别颜色十分吃力。为避免女儿失望,毛主席把阅读台灯调到最亮,依稀看清上头那句“愿您永远年轻”。旁边的汪东兴提醒他休息,主席却笑道:“看完了字,眼睛也亮堂。”说完,便把书签收进贴身衣袋。这是工作人员第一次知道,毛主席居然给私人礼物设了“最高机密”。

进入六十年代,中苏论战、三年困难,国家局势紧绷。李讷在北大病房里给父亲写信:“我减了半斤粮,精神尚可,请放心。”没想到两天后,主席派警卫悄悄送来一包炒面,还写了行小字:“粗粮养胃,好好活着。”弄堂口站岗的杭州籍士兵鲁新福回忆:“首长当时让我们别张扬,理由是‘娃娃要面子’。”说罢还补了一句,“但她的命是我的,别叫她饿坏。”这话简单直接,却击中了许多老兵的心。

1970年,李讷去五七干校。毛主席叮嘱:“找对象,自己看得顺眼最重要。”外界认为主席开明,其实更深层的想法是:既然不能时时陪伴,就让女儿按常人节奏生活。后来婚姻确实不如意,主席悔恨地拍案:“讷娃的事,怪我忙。”可即便如此,他仍把自己的全部稿费交给汪东兴,严令“只补贴生活,不许给特权”。一边心疼,一边守底线,这正是老一辈革命家的方式。

回到1976年那个细雨清晨。李讷握着寿桃书签,反复摩挲那只被父亲触碰无数次的纸面。她突然明白:真正的宠爱不一定体现在昂贵物质,而是放在心口最软处的小东西——哪怕只是廉价硬纸片。此后,李讷鲜少提及此事,只在1984年回韶山祭祖时,对老乡轻声说过一句:“爸爸把它留了二十二年。”

值得一提的是,书签后来并未进入博物馆,而是被李讷锁进普通铁皮抽屉。她对朋友解释:“珍贵在私密,不在展览。”这种低调,让无数熟悉她的人动容。有人揣测李讷为何能几十年守住平常心,我的看法很简单:把父亲最深的爱握在掌心,自然就能抵挡浮华与喧嚣。

今天再谈李讷,多半聚焦于她“未享特权”的传奇。可在我看来,她身上更响亮的标签是“懂得分寸”。毛主席那份严与慈并存的家教,通过一块小小书签传递下来——对国家讲原则,对亲人给温度——从革命年代直至现代社会,逻辑未变。历史资料能告诉我们宏观的大势,生活细节却往往藏着人物真实的温度。李讷在父亲遗物中发现书签的瞬间,正是这股温度最直接的一次迸发。

新宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。